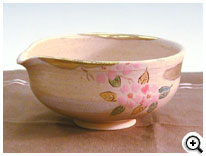

和絵具で描く、制作時間約3時間の片口の絵付けです。

小鉢や、抹茶茶碗にも向いた図案ですので、器から『春が来た!』という演出も楽しめます。

季節ごとに図案を変えて制作してみてはいかがでしょうか。

それぞれの画像をクリックすると拡大画像が見られます。 |

|

| 第2回 和絵具を使って描く片口の制作 2004/ 03/ 07/ Sun. |

|

|

|

|

今回は、ぽってりとした焼き上がりと、透明感溢れる発色が魅力の九谷系の和絵具を用います。

写真上段左より時計回りに、ふのり,棒状膠,磁器製乳棒,ふのり溶液,膠水,洋絵具の黒,赤,トレーシングペーパー,ゼラチンパウダー,スポイト,注射器,磁器容器,筆洗器,スポンジ,ガラスパレット,テン毛面相筆,溶き皿,筆各種。 |

|

|

|

|

今回は鍋島様式の図案をアレンジしました。 今回は鍋島様式の図案をアレンジしました。

まず、お湯で溶いたゼラチンパウダーを、スポンジに含ませて全面を軽くぬぐいます。これは、水溶性の媒剤を用いた絵具の乗りを良くするための作業です。

その後、任意の図柄をトレーシングペーパーに写し器にあてがい転写します。 |

|

|

|

|

本来は、焼き付かない線描き用呉須を使うのですが、今回は初心者でも扱い易い洋絵具の黒を使用しました。 本来は、焼き付かない線描き用呉須を使うのですが、今回は初心者でも扱い易い洋絵具の黒を使用しました。

膠水で練った洋絵具の黒を適度に水で薄めて面相筆で描きます。今回は、葉、茎の輪郭のみを描きました。 |

|

|

|

|

いよいよ色盛りの作業に入ります。 九谷系盛絵具をふのりで溶いて用います。 いよいよ色盛りの作業に入ります。 九谷系盛絵具をふのりで溶いて用います。

洋絵具と異なり『塗る』というよりは、『置く』感覚で彩色します。(詳細は「技法の補足」をご覧下さい) |

|

|

|

|

いよいよ仕上げの描き込みです。 いよいよ仕上げの描き込みです。

花心は、鉄赤の上絵具を膠、またはバルサムで溶いて描きましょう。 洋絵具の扱いに慣れている方は、バルサム等のオイル溶きのほうが精密に描けるかもしれません。

最後に霞の表現を洋絵具のパールとマット金液でパディングします。これによって華やかさとやわらかさが表現できます。 |

|

|

|

|

洋絵具の絵付けと異なり焼成前に完成のビジョンが得にくいため、窯出しして良好な発色が得られていると嬉しさもひとしおです。 洋絵具の絵付けと異なり焼成前に完成のビジョンが得にくいため、窯出しして良好な発色が得られていると嬉しさもひとしおです。

また磁器(石もの)と異なる陶器(土もの)の素地の温もりも洋絵付けに慣れ親しんだ方には新鮮に感じられることでしょう。

陶芸を行う方は素地に用いる器の土や焼成の雰囲気を変えて絵付けしてみるとバリエーションが広がります。季節ごとに器形や図案を変えて皆さんも是非挑戦してみてください。 |

|

| |

| 技法の補足 |

●素地:信楽の白土をロクロで引いた手作りのものに、藁灰系の釉薬を掛けて酸化焼成した素朴なものを用いました。

●色の調整:絵具粉末にふのりを加え、ガラスパレット上で磁器製乳棒を用いて良く磨りつぶします。可能であれば一色につき一枚のパレットが望ましいのですが場所をとりますので、予め一色ずつ多めに作り各色溶き皿に保管しておき、使用するときに水でもどしながら使うことをおすすめします。調色する際に用いるヘラ類は、竹製、または樹脂製のものが良いでしょう。

《注意点》

①ふのりの効かせすぎに気を付けましょう。焼成後、焼け縮れや絵具の剥離の原因になります。

②水で希釈するときはスポイトで一滴ずつ加えますが、たった一滴でもかなり絵具の流動性に変化が生じますので慎重に加えましょう。

●筆:色盛りに使用する筆は意外に細めの物が良く面相筆で腰のある毛質のものを大・中・小/長穂・短穂、それぞれ試して自分で使いやすい物を選んでください。

●『色盛り』ここがポイント!

①焼成すると絵具はガラス化し表面は滑らかになりますが、やはり焼成前の盛りの様相が焼成後に反映します。均一な厚みになるように盛りましょう。

②今回は線描きに洋絵具の黒を使用したので色盛りは線をはずして行いましたが、線描き用の呉須を用いた場合は単味では焼き付かない物なので色盛りで覆わなければなりません。鍋島のように釉掛け前に下絵付けで線描きを行うのもひとつの手法です。

③盛絵具も自分で混色してオリジナルの発色を狙えます。今回の桜の花弁は、ガラス質で透明感が持ち味の盛絵具に、敢えて白盛りを混ぜやわらかい発色になるよう調整しました。また上絵具との混色も可能ですがいずれの場合も試し焼きをしっかり行いましょう。

●加飾について:水溶性媒材と油性媒材を併用する場合は、筆・パレット等の分別をしっかり行ってください。金彩は色絵の焼成後が望ましいのですが、今回は同時に行いました。マット金の扱いに慣れていない方は、金泥+融剤による点打ちも良いでしょう。 |

|

|